Neues Leben für eine traditionsreiche Anlage.

Köln Westerwaldstraße

Revitalisierung der Westerwaldstraße in Köln

Back to life

Die einzige Zukunftsaussicht der Kölner Westerwaldstraße zu Projektbeginn war die auf weiter zunehmende soziale Segregation.

Das mehr als zwei Kilometer lange Projektgebiet bietet nun nicht nur attraktive Flächen für Spiel und Sport, sondern auch barrierefreie Angebote zur Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders.

Die ökologische Revitalisierung der Grün- und Brachflächen entlang der Stadtquartiere der Westerwaldstraße in Köln ist ein gelungenes Beispiel für die Möglichkeiten der Landschaftsarchitektur bei der Bewältigung von Herausforderungen durch Klimawandel und Bodenbelastungen, und das in anspruchsvollem sozialen Kontext.

Das mehr als zwei Kilometer lange Projektgebiet verbindet die beiden Stadtteile Humboldt und Gremberg. Es bietet nun nicht nur attraktive Flächen für Spiel und Sport, sondern auch barrierefreie Naherholungsangebote, Wege und Plätze zur Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders.

Darüber hinaus verringert das Projekt die bestehenden klimatischen Belastungen wie Hitze oder Starkregen. Die verbesserten klimatischen Bedingungen sind in Teilen bereits direkt nach Fertigstellung spürbar und werden sich im Laufe der Entwicklung der Grünflächen weiter verstärken.

Geplant wurde das bereits prämierte Projekt von WES LandschaftsArchitektur aus Hamburg. Bauherrin war die Stadt Köln unter der Leitung des Amts für Landschaftspflege und Grünflächen.

Mit dem Programm “Starke Veedel – Starkes Köln” verbessert die Stadt Köln die Lebensbedingungen in elf Kölner Sozialräumen.

Typisch für den Planungsbereich zwischen Humboldt, Gremberg und Kalk waren der hohe Versiegelungsgrad, die bauliche Verdichtung, Luftschadstoff- und Lärmbelastungen sowie ausgeprägte soziale Segregation. Darüber hinaus sind 90 bis 95 Prozent der Flächen durch deponieartige Auffüllungen vorbelastet. Aufgrund des geringen Anteils an Grünflächen gehen Klimaprognosen davon aus, dass hier zukünftig eine überdurchschnittliche Wärmebelastung bevorsteht.

Das sind keine guten Voraussetzungen für eine wenig privilegierte Gegend Kölns. Gefragt war daher eine Planung, die mehr Grünräume, mehr Lebensqualität und mehr Identifikationspotenzial für die Anwohner schafft – und sich gleichzeitig den ökologischen Herausforderungen der Zukunft stellt.

Die Maßnahme “Ökologische Revitalisierung der Westerwaldstraße” war Teil des Programms “Starke Veedel – Starkes Köln” und wurde durch umfangreiche Fördergelder aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.

Mit dem Programm “Starke Veedel – Starkes Köln: Mitwirken, zusammenhalten, Zukunft gestalten” verbessert die Stadt Köln die Lebensbedingungen in elf Kölner Sozialräumen, in denen insgesamt mehr als 200.000 Menschen leben. Dabei geht es nicht nur um die Verbesserung des Wohnumfelds durch Maßnahmen wie die Verschönerung von Außenflächen und die Neugestaltung von Kinderspielplätzen.

“Starke Veedel – Starkes Köln“ beinhaltet auch eine Reihe von Angeboten, mit deren Hilfe Kinder, Jugendliche und Familien ihre sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Perspektiven verbessern können – und gleichzeitig lernen, sich für ihren Sozialraum zu engagieren.

Bei der Analyse des Bestandes wurden die Quartiere auch hinsichtlich Blickbeziehungen, Landmarken, erkennbaren Störungen bis hin zu vorgefundenen Trampelpfaden analysiert.

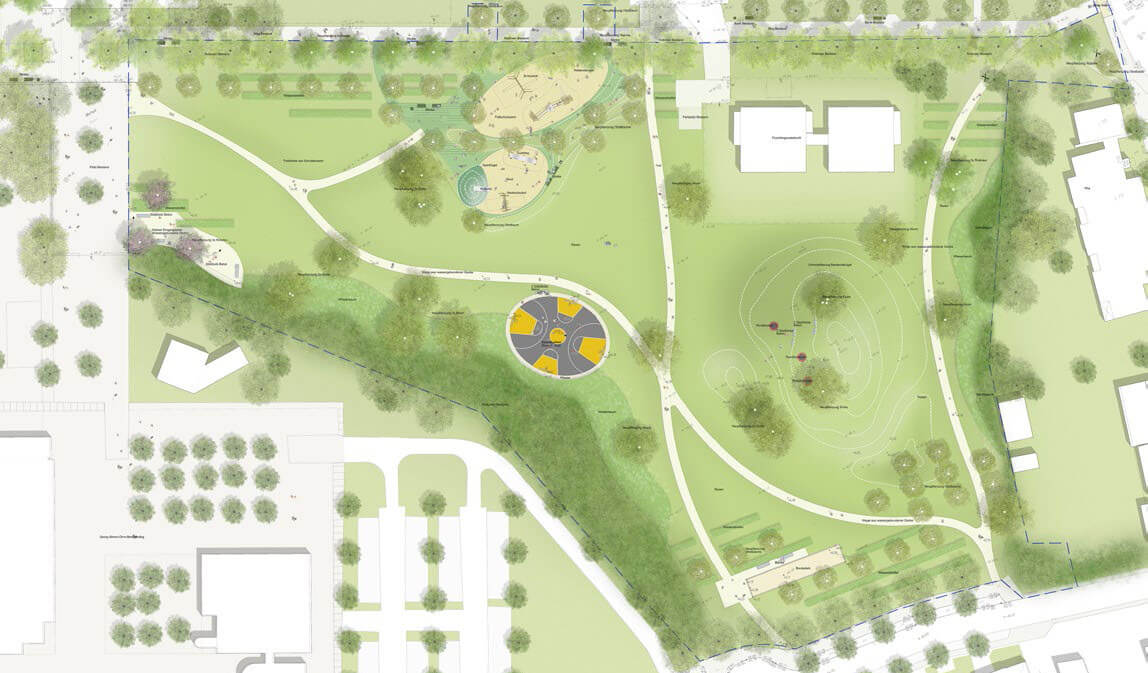

Die Planer von WES LandschaftsArchitektur haben das Gebiet entlang der Westerwaldstraße als zentraler, überwiegend von motorisiertem Verkehr freier Achse von Westen nach Osten in drei Bereiche unterteilt: das quartiersnahe Grün der Kannebäckersiedlung, die zentrale Grünfläche rund um die Festwiese und die neuen Sport- und Spielflächen an der Lenzwiese.

Der nun durchgehende Grünzug schafft Verbindungen vom dicht bebauten Zentrum des Stadtteils bis hin zum Äußeren Grüngürtel, einer der beiden großen Grünzonen Kölns. Nicht weniger wichtig ist die Verknüpfung mit den angrenzenden Quartieren mit der Gremberger Straße.

Die ökologische Bedeutung der Maßnahme ist enorm: Die Neupflanzungen von mehr als 200 Bäumen, die Aufwertung der Ruderalflächen (das sind brachliegende Rohbodenflächen), neu angelegte Streuobstwiesen sowie Nährweiden für Vögel und Insekten wirken Luft- und Lärmbelastungen entgegen und verbessern die Biodiversität und das Mikroklima vor Ort erheblich.

Die Revitalisierung der Westerwaldstraße schafft einen mehr als sechs Hektar großen, nahezu Kfz-freien und zusammenhängenden Grünraum mit mehr als drei Kilometern Wegstrecke.

Dabei haben sich die Planer auch an den Trampelpfaden orientiert, auf denen die Menschen das Gebiet früher durchquert haben. Auch bestehende Strukturen wie Hügel und eine Anhöhe mit Blick auf den Dom blieben erhalten.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung durch Rundgänge, Straßenfeste und Workshops sicherte das Vertrauen und die Mitwirkung der Öffentlichkeit an dieser kooperativen Planung. Nicht jede Idee konnte umgesetzt werden, wurde aber bewertet und diskutiert. Der Erfolg liegt in der großen Akzeptanz der Planung.

Bei der Analyse des Bestandes wurden die Quartiere in ihrer Komplexität, dem Zusammenwirken vorhandener Einrichtungen und Institutionen, den Blickbeziehungen und Landmarken, erkennbaren Störungen bis hin zu vorgefundenen Trampelpfaden analysiert.

Kannebäckersiedlung:

Kommunikation und Erholung

In diesem wohnungsnahen, westlichen Bereich des Grünzuges soll es ein wenig ruhiger zugehen. Hier gibt es viele Sitzmöglichkeiten, Langgraswiesen und Obstbäume. Die komplett barrierefreien Bereiche und der neue Quartiersplatz fördern den Austausch – eine weitere ganz wesentliche Verbesserung gegenüber dem alten Zustand.

Neue Wegeverbindungen attraktivieren die autofreie Mobilität im Quartier. Wo früher der Weg auf einem Parkplatz endete, kann man jetzt barrierefrei durch Grünflächen bis ins Zentrum des Veedels spazieren. Hier rahmen die Wege und eine pflegeleichte Stauden- und Gräserpflanzung einen kleinen Platz mit Rasenflächen.

Dieser Platz mit seinen Bänken dient auch als Treffpunkt des Viertels. Dank seiner wassergebundenen Decke und dem umlaufenden Pflasterweg kann er für kleine Veranstaltungen oder auch als Bouleplatz genutzt werden.

Abschnitt ehemalige Festwiese:

Erholung und Spiel

Die ehemalige Festwiese ist die zentrale Grünfläche des gesamten Projektbereichs – ein Stadtteilpark mit vielfältigen Angeboten für Sport, Spiel und Erholung, miteinander und ohne räumliche Trennung.

In der Vergangenheit war dieser Bereich allerdings bis zu einer Tiefe von acht Metern durch Altlasten aufgefüllt worden. Dieses Gefährdungspotenzial musste in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt und Verbraucherschutz bewertet werden, und Maßnahmen für die geplante Nutzung als Kinderspiel‑, Park- und Freizeitanlage mussten erarbeitet werden.

Wo es erforderlich war, wurde Boden ausgetauscht und Grabeschutz eingebracht. Alle Flächen wurden mit unbelastetem Oberboden abgedeckt.

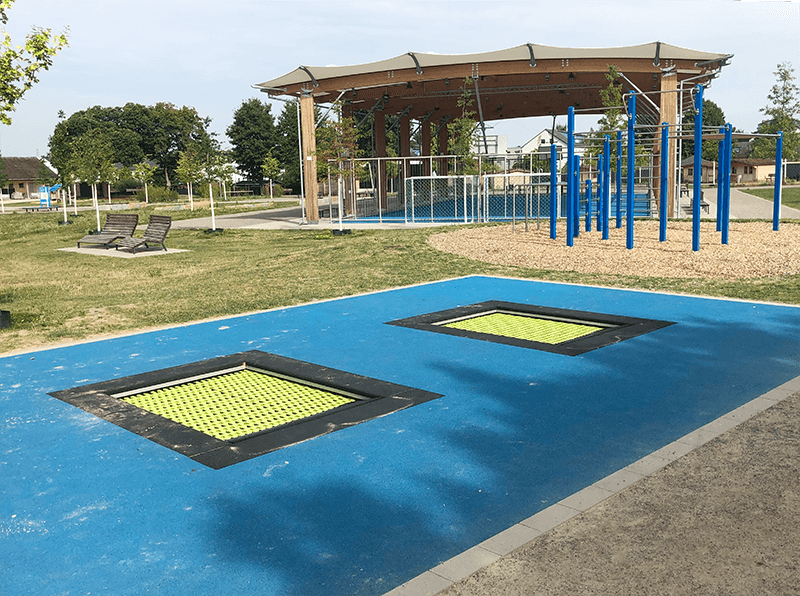

Nun verbinden neue Wege, mit wassergebundener Wegedecke befestigt, die Festwiese mit der umliegenden Bebauung. Die neu geschaffene Kinderspielfläche bietet durch die Auswahl der Geräte (Stangenwald, Schaukeln, Klettergerüst, Laufband, Rutsche) nicht nur viel Spaß, sondern auch ein ausgezeichnetes Bewegungs- und Koordinationstraining für Kinder.

Der asphaltbefestigte, wasserdurchlässige Streetballplatz südlich des Kinderspielplatzes bietet mit seinen vier Körben in unterschiedlichen Höhen (je zwei in turniersporttauglicher Höhe von 3,05 Metern bzw. in kindgerechten 2,30 Metern) sportliche Anreize für alle Generationen.

In den Zugangsbereichen entstand eine „Obst- und Zierobstwiese“. Bei der Arten- und Sortenzusammensetzung der 50 Bäume wurde die Obstsortenempfehlung des BUND für Streuobstwiesen in NRW zugrunde gelegt.

Auf der Fläche dagegen setzen über 20 Solitärbäume wie Ahorn und Eiche, als Einzelbaum oder in Gruppen, Akzente und lenken Blicke. Rund 2.500m² artenreiche Wiesen- und Kräuteransaaten mit regionalem Saatgut wurden angelegt, um zusätzliche Lebensräume und Nahrungsangebote für Insekten zu schaffen.

Abschnitt ehemalige Brache An der Lenzwiese:

Spiel und Sport

Die triste Situation „An der Lenzwiese“ wurde durch einen stillgelegten Sportplatz, einen wenig attraktiven Spielplatz und ebenfalls nicht nutzbare Brachflächen charakterisiert. Auch auf dieser Fläche sind Altlasten abgelagert, weshalb dieselben Kriterien wie bei der Festwiese zu beachten waren.

WES schuf hier eine große, zusammenhängende Grünfläche mit dem Schwerpunkt Sport und Bewegung. Es entstanden ein Bewegungsparcours, eine 50-m-Sprintbahn, ein Hindernisparcours und ein neu angelegter Spielplatz auf einem Plateau. Besonders attraktiv ist, dass die einzelnen Anlagenteile ineinander übergehen – ein Fitness-Angebot auch für die Mitglieder des benachbarten Sportvereins.

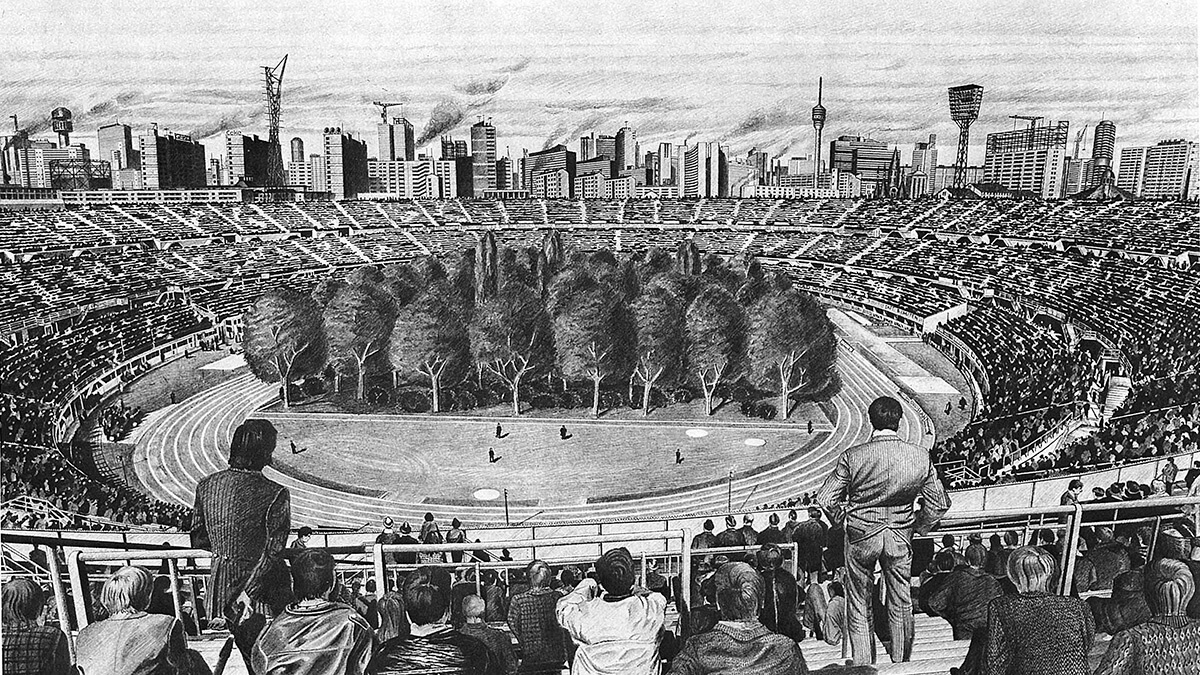

Auf der Tennenfläche des ehemaligen Sportplatzes entstand eine kreisrunde Arena mit einem Durchmesser von 100 Metern, die von säulenartigen Baumpflanzungen gesäumt wird.

Der umlaufende Weg, ausgebaut als Finnbahn mit einer Länge von 300 Metern, dient als Spazierweg oder Ausdauerlaufstrecke. Dieser eigenständige, auf der Südseite aufgehöhte Raum ist für weitere vielfältige Freizeitaktivitäten nutzbar.

Die Ostseite der kreisförmigen Arena wurde als Rasenfläche, mit zwei Toren im Abstand von 40 Metern zueinander, ausgebildet. Auf der Fläche und am Rand angeordnete Sitzmöbel für Zuschauer und Passanten vervollständigen das Bild einer attraktiven und zeitgemäßen Sportanlage.

Die Topographie der Brachfläche konnte kaum verändert werden. Insbesondere Eingriffe in den Bestand waren aufgrund der Altlasten nahezu ausgeschlossen. Also nutzten die Planer die vorhandenen Geländesprünge als Topographie für den 600 m langen Biketrail und ergänzten diesen mit einer Vielzahl von Einbauten zur Erhöhung des Fahrspaßes.

Hauptachse Westerwaldstraße:

Wege und Plätze

Die Hauptachse bildet die neue Verbindung zwischen dem innerstädtischen, rechtsrheinischen Grünzug und dem äußeren Kölner Grüngürtel. Auf einer Länge von fast zwei Kilometern kombiniert sie lineare Grünflächen mit platzartigen Aufweitungen und verbindet den Grünzug Kannebäckersiedlung, die Festwiese und die Lenzwiese miteinander.

Neben den funktionalen, gestalterischen Aspekten und dem Gewinn an Freizeitangeboten und Aufenthaltsqualität schaffen die Bepflanzungen, überwiegend „Zukunftsbäume“, eine deutlich spürbare ökologische Aufwertung und Verbesserung des Mikroklimas.

Bei der Auswahl an Arten und Zusammensetzung von Sorten wurden insbesondere Bäume verwendet, die sich in Untersuchungen als besonders klimaresilient erwiesen haben.

Fazit:

Vom Randgebiet zur städtischen Oase

Die Kölner Westerwaldstraße bot zu Projektbeginn ein desolates Bild. Viel Versiegelung, wenig Grün, geschlossene Sport- und Spielplätze und jede Menge Altlasten. Die einzige Zukunftsaussicht war die auf weiter zunehmende soziale Segregation.

Das Ergebnis der Maßnahme „Revitalisierung der Westerwaldstraße“ ist ein durchgehendes und hochattraktives, acht Hektar großes Grüngebiet mit vielseitigen Angeboten, von der Parkbank vor der Haustür bis zur Arena an der Lenzwiese. Auch übergeordnete Ziele wie die Klimaanpassung, ökologische Aufwertungen, der Zuwachs und Ausbau von quartiersnahen, barrierefreien Grünflächen und die Vernetzung von Fuß- und Radwegen wurden erreicht.

Der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten bdla hat das Projekt bereits mit dem „nrw.landschaftsarchitektur.preis 2022“ ausgezeichnet. Die Jury lobte den grünen „Fußweg- und Radverkehrsraum, der als grüne Achse die Straßen und Räume verbindet. Außerdem verbessern sich die ökologischen Bedingungen des Stadtraums. Die Attraktivität des Quartiers steigt. Das Konzept bewältigt die Herausforderungen durch Klimawandel, Bodenbelastungen und soziale Segregation.“

Mit anderen Worten: Ein vorbildliches Projekt, das die Umweltbelastungen vermindert und die Lebensqualität erhöht – und beides deutlich.