Skatepark in a Box

Skatepark in a Box

Passt überall hin.

“Skatepark in a Box” lässt sich an fast jedem beliebigen Ort auf der Welt realisieren – auch in Krisengebieten.

Die Container sind der entscheidende Entwicklungsschritt, weil sie zum einen das Angebot erweitern und zum anderen sichere Lagermöglichkeiten schaffen.

“Skatepark in a Box” ist ein neues, flexibles und gleichzeitig nachhaltiges Konzept zur Weiterentwicklung mobiler Skateanlagen auf der ganzen Welt.

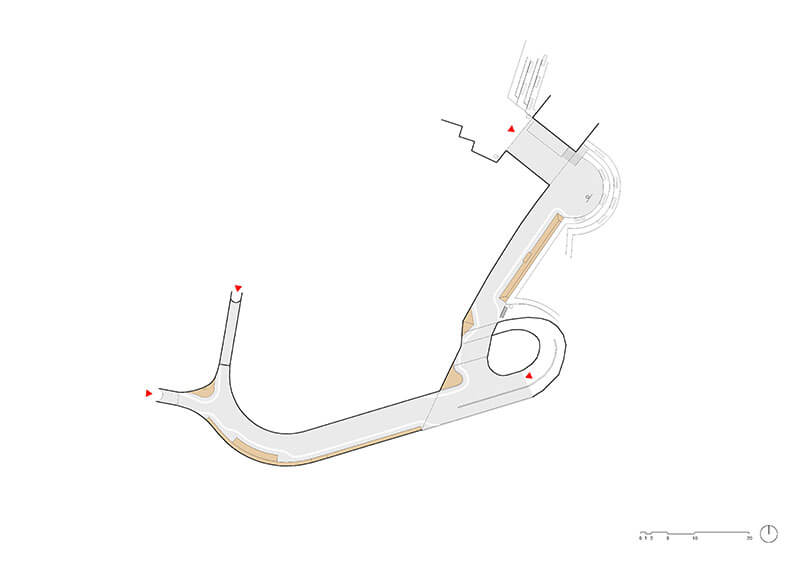

Das Projekt besteht, wie der Name bereits verrät, aus einem Skatepark und einer Box. Der Skatepark wird vom Kölner Landschaftsarchitekten und Skatepark-Spezialisten Ralf Maier auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort zugeschnitten, die Box besteht aus einem Überseecontainer, der von der Firma KuKuk Box aus Stuttgart in eine vielseitige Sport- und Freizeitanlage verwandelt wird.

Die Container sind dabei der entscheidende evolutionäre Schritt, weil sie zum einen das Angebot erweitern und zum anderen sichere Lagermöglichkeiten (vor allem für die Sportgeräte) schaffen.

Damit lässt sich “Skatepark in a Box” an fast jedem beliebigen Ort auf der Welt realisieren: auf großen innerstädtischen Plätzen, auf dem Land, in Nischen – aber eben auch in Krisengebieten, wo solche Angebote vielleicht noch wichtiger sind als anderswo.

Förderer dieses Konzepts und vieler Skateanlagen weltweit ist die Stiftung skate-aid.

Planer

maier landschaftsarchitektur

Container

KuKuk Box

Förderer

skate-aid

Das Konzept eignet sich als temporäre Installation für Events genauso gut wie als dauerhafte Bereicherung des Sport- und Freizeitangebots.

Die umgebauten Container sind die entscheidende Konstante bei „Skatepark in a Box“, denn insbesondere die Lagermöglichkeiten garantieren ihren weltweit sicheren Einsatz. Das Sport- und Bewegungsangebot kann neben einem Skatepark zum Beispiel auch aus einem BMX-Trail bestehen.

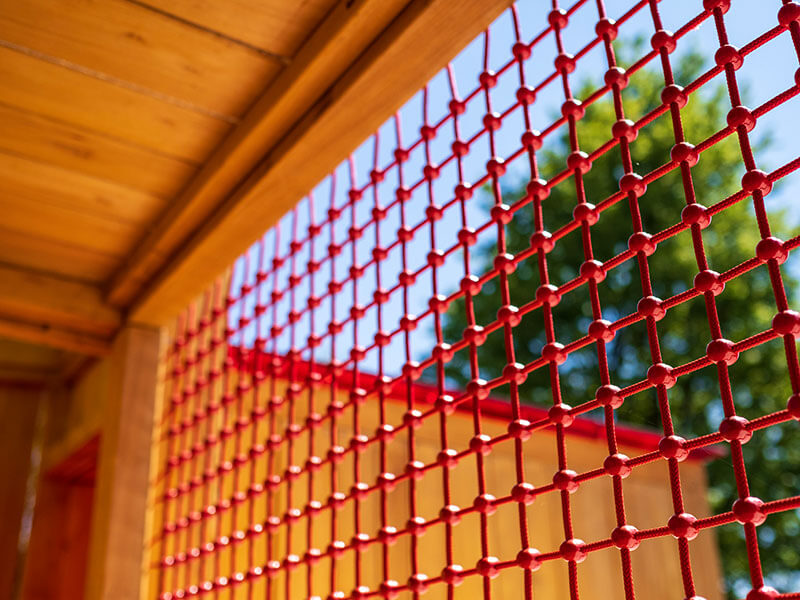

Die Container bieten Platz für alles benötigte Equipment. Die mobilen Rampen sind platzsparend gelagert, die Räder und Roller an Haltern verankert, die Boards fein säuberlich in Schienen gestapelt und die Schutzausrüstung wie Helme und Schoner der Größe nach in Kisten unter der Theke sortiert.

Selbst eine Werkzeugkiste und Erste-Hilfe-Ausrüstung ist mit an Bord.

Klappbank und Kleiderhaken machen das Umziehen leicht bzw. machen den Container zur Lounge mit Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten, zum Treffpunkt für Fachsimpelei, Erlebnisbericht und Erfahrungsaustausch unter echten Experten.

Fehlt nur noch das Lagerfeuer.

“Skatepark in a Box” ist enorm flexibel. Das Konzept eignet sich als temporäre Installation für Events oder während Sanierungsmaßnahmen genauso gut wie als dauerhafte Bereicherung des Sport- und Freizeitangebots.

Da die Container bereits vorgefertigt per LKW zu ihrem Einsatzort geliefert werden und keine weitere Planung oder Fundamente benötigen, ist auch die Montage und mögliche Demontage sehr leicht umzusetzen.

„Skatepark in a Box“ fördert nicht nur die sportliche, sondern auch die individuelle und soziale Entwicklung.

Die Kombination aus Sportangebot und Container entfaltet besonders bei sozialen Projekten großes Potenzial. Sobald die Anlagen aufgebaut worden sind, kann vor Ort ein Programm mit kostenlosen Skateboard-Workshops inklusive der Bereitstellung von Sportgeräten gestartet werden.

Die skate-aid Stiftung hat sehr viel Erfahrung in der Schulung lokaler Coaches, die die Skateparks eigenständig fortführen und Skater betreuen.

So fördert „Skatepark in a Box“ nicht nur die sportliche, sondern auch die individuelle und soziale Entwicklung – sowohl der Kinder und Jugendlichen als auch der Coaches.

„Skatepark in a Box” wurde bereits an mehreren Standorten realisiert, u.a. in Köln-Ehrenfeld, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Westerwald, Berlin und in einem Flüchtlingscamp in Pirlita/Balti (Moldawien).

Während der FSB 2023 gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, das Konzept “Skatepark in a Box” zu erleben und auszuprobieren.

Während der FSB 2023 gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, das Konzept “Skatepark in a Box” zu erleben und auszuprobieren – zum Beispiel im Außenbereich der Halle 9. Außerdem stellt Ralf Maier seine Projekte in Vorträgen und einer Ausstellung vor.

Kukuk Box baut seit über 15 Jahren weltweit künstlerisch gestaltete, innovative und stilprägende Spiel- und Außenräume. Das erfahrene Team von Kukuk besteht aus Künstlern, Architekten, Schreinern, Zimmerleuten, Metallbauern und Pädagogen – und wird während der FSB ebenfalls vor Ort sein.

Fotos

skate-aid / KuKuk Box

Text

Johannes Bühlbecker

More Sports Media

FSB

planerFORUM2023

skate-aid wurde 2009 durch Skateboard-Pionier Titus Dittmann gegründet, um weltweit soziale Skatepark-Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu realisieren.

Die Mission: Wir machen Kinder stark!

Maier Landschaftsarchitektur/ Betonlandschaften aus Köln haben sich seit vielen Jahren auf die weltweite Entwicklung, die Planung und den Bau von Skate- und Bikeparks spezialisiert.

KuKuk Box ist der Erfinder mobiler öffentlicher Spielplatzanlagen. Grundlage der innovativen Spiel‑, Sport- und Lounge-Konzepte bilden standardisierte Fracht-Container.

![800x8ßßpx_39541647228104_.pic[54847]](https://moresports.network/wp-content/uploads/2023/10/800x8sssspx_39541647228104_.pic54847.jpg)